|

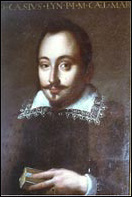

Federico Cesi nasce a Roma, nel palazzo di via della Maschera

d'Oro, il 26 febbraio 1585 da Federico, marchese di Monticelli (dal 1588

primo duca di Acquasparta, e dal 1613 principe di San Polo e di Sant'Angelo),

e da Olimpia Orsini di Todi.

Primogenito maschio di undici figli legittimi, viene battezzato il 13

marzo 1585 nella chiesa di San Simeone, adiacente al palazzo. Il duca,

padre di Federico, ha fama di essere un uomo di cattiva indole, grossolano

e ignorante, pessimo amministratore dell'ingente patrimonio della casata,

mentre la duchessa madre è una donna pia e raffinata, che esercita

molta influenza sull'educazione del figlio.

Pochissime sono le notizie sull'infanzia e l'adolescenza di Federico;

la sua formazione viene curata da due "lettori" privati, ai

quali si affiancano, in un secondo momento, Francesco Stelluti, per la

geografia, e Johannes van Heeck, per la filosofia.

Lo stretto legame che unisce Federico con i suoi due maestri e con Anastasio

de Filiis, parente dei Cesi, sancisce la nascita del sodalizio linceo

nel 1603.

Nel 1614 sposa la giovane Artemisia Colonna, figlia di Francesco principe

di Palestrina e di

Ersilia Sforza, che muore dopo appena due anni senza avere avuto figli.

Nello stesso anno, 1616, sposa in seconde nozze Isabella Salviati, figlia

di Lorenzo marchese di Giuliano e di Maddalena Strozzi. In onore degli

sposi Stelluti pubblica l'epitalamio "Il Pegaso".

Dall'unione nasce nel 1623 un primo figlio maschio, Federico, che muore

dopo tre giorni dalla nascita. Nel 1626 nasce un secondo maschio, morto

anch'egli appena nato. Delle due figlie femmine, una prende il velo e

l'altra sposa in prime nozze il marchese Ludovico Lante e, in seconde

nozze, Paolo Sforza marchese di Proceno.

Il Celivago, come viene chiamato Federico all'interno dei Lincei, muore

nel palazzo di Acquasparta, prematuramente e senza lasciare testamento,

il 1° agosto 1630 a 45 anni.

Federico Cesi, nobile umbro

Federico Cesi era un patrizio umbro che nel 1603, quando

aveva diciotto anni, fondò a Roma un sodalizio con tre amici, l'olandese

Giovanni Heckius (italianizzato in "Ecchio") e altri due umbri,

come lui, Francesco Stelluti e Anastasio de Filiis, denominando tale compagnia

Academia Lynceorum, 'Accademia dei Lincei', per l'eccezionale acutezza

di sguardo attribuita alla lince […].

Nella volontà di Federico Cesi, oggetto dello studio suo e dei

suoi compagni erano tutte le scienze della natura, indagate con libera

osservazione sperimentale, al di là da ogni vincolo di tradizione,

anche se con atteggiamento di rispetto nei confronti della precedente

tradizione aristotelico-tolemaica. Le novità erano grandi, a cominciare

dall'interesse per le scienze della natura, tenuto anche conto della folla

di accademie essenzialmente letterarie della società italiana fra

la fine del Quattrocento, il Cinquecento e il Seicento: basti pensare

all'Accademia della Crusca, della seconda metà del Cinquecento,

linguistico-letteraria, fino alla seicentesca Accademia dell'Arcadia,

poetico-letteraria, tanto per ricordarne le più illustri e ancor

oggi esistenti.

Federico Cesi estese la sua Academia Lynceorum a molti altri dotti italiani

e stranieri, fino al numero di una trentacinquina; il che dice la severità

di ammissione del Cesi, ma insieme anche la sua volontà di estendere

l'Accademia fuori dai confini di Roma […]: ecco il napoletano Della

Porta, ecco il tedesco Faber Schmidt, che fu a lungo Cancelliere dell'Accademia;

con estensione anche dei temi trattati, fino al Tesoro messicano, sulla

flora, sulla fauna e sulla farmacopea del Nuovo Mondo. L'Heckius presentava

i Lincei come "arcanorum sagacissimi indagatores scientiarum et paracaelsicae

dediti disciplinae" […].

Ignazio Baldelli

|

|

|